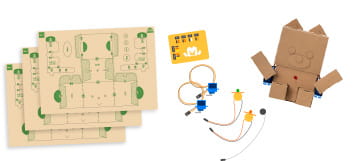

基本のロボットを

組み立ててみよう!

ダンボールと電子工作キットと

embotアプリで、ロボットをつくろう。

身の回りの素材でひと工夫すると、

キミだけのオリジナルロボットもできるよ!

embot WOW!では、

embotに関する様々な情報をお届けしています!

二人で楽しそうにロボットの組立てとプログラミングを行っていました。ロボットが考えた通りに動いたときは「やった!!」と大喜びでした。embotでプログラミングの楽しさを感じたようです。

可愛く色を塗ることに集中していました!プログラムを一緒に作り、動かして可愛がっていました。

創意工夫した改造ロボットを作り、それをプログラミングで自由に動かす体験に息子が夢中になりました!

embotアプリの対応OSはAndroid8.0以上、iOS13~18、Google Chrome OS 87以上となります

Bluetooth4.0以上が利用可能であることも必須となります

MDMなどでデバイスに対する動作制限を行っているお客様は動作検証をお願いいたします

本製品では必須となっております

画面が大きい方が操作がしやすいため、スマートフォンよりもタブレットを推奨しております

以下の条件を満たしていればパソコンでもご利用いただけます。

アプリ版を使用する場合

・Goole Chrome OS 87以上でGoogle Playを利用可能なこと

・Bluetooth4.0が利用可能なこと

ブラウザ版を使用する場合

・android端末

対象ブラウザ:Google Chrome

・Chrome book

対象ブラウザ:Google Chrome

・Windows端末

対象ブラウザ:Microsoft Edge

・Bluetooth4.0が利用可能なこと

パソコンに下記のセンサが搭載されているとembotアプリで利用できるすべての機能が利用可能です(ブラウザ版では使用できません)

・位置情報のためのGPS

・傾きを利用するための加速度センサ

・方位を利用するためのジャイロセンサ

下記サポート動画ので紹介している動画の中でセンサを利用した動画は約2割ですので、センサの搭載されていないパソコンでも十分お楽しみいただけると思われますが、ご購入の前に動画をご覧いただくことをお勧めいたします。

https://app.embot.jp/learn/tutorial/links