工作・ものづくりなどの体験活動が自己肯定感を高めるってほんと!?

こんにちは、こんばんは

e-Craftのヤマダです

『非認知能力を高めると教育にいい!』といった話や、『子どものうちに自己肯定感を高め、前向きに取り組めるようにすることが大切だ』といった意見をよく耳にしますよね。

しかし、これらの言葉は抽象的で、具体的に何をすればよいのか分かりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。

例えば、文部科学省が公開している資料の中に「独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査(平成26年度調査)」」というものがあります。

これは、自然体験や生活体験などの体験活動が豊富な子どもほど、自己肯定感や道徳観、正義感が高い傾向にあることを示していて、例えば自然体験を多く行った群で、自己肯定感が「高い」と答えた割合が、自然体験の少ない群と比較して圧倒的に高いというデータが報告されていたりします。

「挑戦→試行錯誤→達成感」

自然に限らず、体験活動と自己肯定感の間には強い相関があり、ものづくり活動に内在する特定のプロセスが、自然活動や生活活動と同様に自己肯定感の形成に本質的に関与していることに起因しているように思います。

そのプロセスとは、「挑戦→試行錯誤→達成感」というポジティブな経験の循環です。

ものづくり活動は、子どもが「こんなものを作りたい」という内発的な動機から始まる主体的な活動であり、その過程で様々な課題や失敗に直面しますよね。

例えば、embotだとモーターがうまく動かなかったり、思った通りにプログラミングできなかったり、ダンボール工作がすぐ壊れたり…といった経験です。

しかし、子どもはそうした失敗を乗り越え、自分の手で一つの作品を完成させた時に、他では得難い特別な「達成感」を味わうことができます。

「達成感」を味わう

この達成感は、「自分にもできる」「頑張れば形にできる」という自己効力感を生み、それが積み重なることで、ありのままの自分を肯定する自己肯定感へと昇華していきます。つまり、ものづくりは、成功体験を積み重ねることで、子どもの心の土台を築く鍵となるのではないでしょうか。

ものづくりや工作は、近年その重要性が再認識されている「非認知能力」を育む上で、非常に効果的な活動です。非認知能力とは、学力テストでは測定できない協調性、勤勉性、忍耐力、創造性など、人生を豊かに生きるために必要なスキルの総称です。

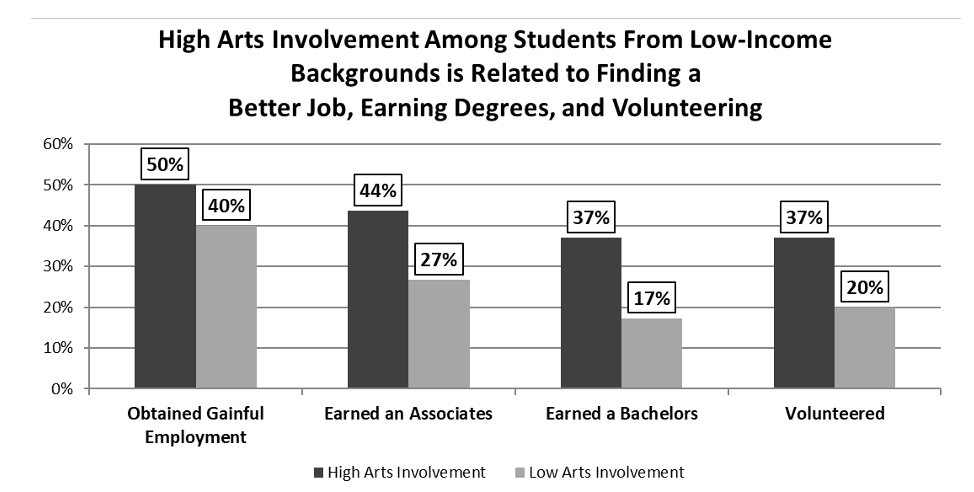

ノーベル経済学賞受賞者である経済学者ジェームズ・ヘックマンの研究では、非認知能力が学業成績、社会的成功、そして精神的健康に良い影響を与え、特に勤勉性や信頼性といったスキルが学校や仕事における成功の重要な予測因子であることが示されています。また、ジェームズ・キャタラルが約25,000人の中学生を対象に行った長期追跡調査では、芸術教育に深く関わった低所得家庭の子どもは、大学進学率や高収入の職業に就く割合が高く、ボランティア活動への参加も積極的であることが明らかになっています。

出典

https://chronicle.uchicago.edu/040108/heckman.shtml

https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/documents/2023/Arts%20Education%20Doing%20Well%20by%20Doing%20Good.pdf

これらの研究が示唆するように、非認知能力は子どもの将来を切り拓く上で不可欠な要素です。特に、ものづくりや工作といった具体的な活動のプロセスを詳細に分析すると、これらの能力が自然な形で育まれていくことが明らかになります。

例えば、子どもたちが一つの作品を構想し、実際に形にしていく過程には、様々な困難が伴います。思い通りにいかない部分に直面したとき、そこで諦めずに試行錯誤を重ね、粘り強く取り組む姿勢は、「忍耐力」として着実に養われます。また、どのような材料を使い、どのような手順で進めるべきか、失敗から何を学び、次へとどう活かすべきかといった思考は、「計画性」や「問題解決能力」を育む上で極めて重要です。この計画性は、単に手順を追うだけでなく、状況の変化に応じて柔軟に計画を修正する「適応力」にも繋がります。

さらに、複数人で協力して一つの大きな作品を制作する場面では、非認知能力の中でも特に社会性の側面が強調されます。他者の意見に耳を傾け、時には自分の意見を調整しながら、共通の目標に向かって協力する中で「協調性」が育まれます。自分の役割を認識し、それを果たす責任感や、グループ内で円滑なコミュニケーションを図る能力も、この活動を通じて自然に身につくでしょう。これらの要素は、ノーベル経済学賞受賞者であるジェームズ・ヘックマン教授がその重要性を指摘し、現代社会においてますますその価値が高まっている非認知能力そのものに他なりません。ものづくり・工作活動は、単なる手先の器用さを育むだけでなく、子どもの全人的な成長を促し、将来の成功に繋がる非認知能力の育成に大きく貢献すると言えるでしょう。

embot大展覧会に行こう!

embotは、ものづくりがもたらす成功体験をいち早く達成するのにとても適したツールです。それらの成功体験がいっぱい詰まった年に一度の大型イベント「embot大展覧会」が、8月23日(土)に開催されます!

子供達の試行錯誤の成果を、作者自身でプレゼンテーションします。

見学として遊びに来ることもできますので、下記よりぜひお申し込みください!

https://www.ecl.embot.jp/exhibition/